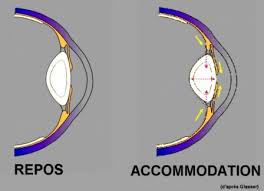

Le punctum proximum est le point le plus proche que peut voir l’oeil de façon nette en accomodant (de l’ordre de 7 cm pour l’oeil emmétrope) Le punctum remotum est le point le plus éloigné qu »un oeil peut percevoir comme net. Chez un emmétrope, ce point est à l’infini; l’oeil emmétrope voit donc net et sans effort à l’infini (en pratique au delà de 5 mètres), Rappel scolaire: Déficit de la vision : Relation théorique âge et degré de presbytie Le tableau Ci dessous (1) rappelle la relation la plus communément admise entre l’âge et le degré de Presbytie, pour des sujets normaux. On voit sur ce tableau que jusqu’à l’âge de 53 ans, le presbyte a en moyenne une accommodation restante supérieureou égale à 1,75D et que l’addition lui permettant de bénéficier d’un Proximum à 0,28m, est inférieure ou égale à 1,75D. En revanche, après 53 ans, son accom-modation restante est en général inférieure à 1,75D, et en conséquence l’addition lui permettant de bénéficier d’un Proximum à 0,28m, est supérieure à 1,75D[1]. Presbytie et parcours d’accommodation Les abaques simplifiés(tableau 2), appliqués à des yeux emmétropes ou amétropes parfaitement corrigés, illustrent l’incidence du degré de Presbytie sur le parcours d’accommodation. La distance de vision nette qui sépare le Punctum Proximum(PP) du Punctum Remotum (PR) s’amenuise avec l’âge. Chez le presbyte, il faut analyser le parcours d’accommodation sans addition et avec addition[1]. Selon ces abaques, un presbyte qui possède une accommodation restante de 2,00D et qui bénéficie d’une addition de 1,50D peut voir nettement : •de 0,50m à l’infini avec sa correction VL (vision de loin), •et de 0,28m à 0,66m avec sa correction VP (vision de près).Il peut bénéficier d’une vision nette à 0,60m – distance de vision dite intermé-diaire (VI) – soit avec sa correction VL, soit avec sa correction VP, grâce au recouvrement possible des parcours de mise au point VL et VP. Cependant, pour effectuer une tâche prolongée à 0,60m, il sera plus confortable avec sa correction de VP.En revanche, un presbyte qui possède une accommodation restante de 1,00D et qui bénéficie d’une addition de 2,50D peut voir nettement : •de 1,00m à l’infini avec sa correction VL,•et de 0,28m à 0,40m avec sa correction VP.À 0,60m, il ne peut bénéficier d’une vision nette ni avec sa correction VL ni avec sa correction VP : il subit un déficit de mise au point entre 0,40m et 1,00m…Ainsi, dès la prescription d’une addition « supérieure à 1,75D », les parcours de mise au point VL et VP ne sont plus complémentaires. Pour corriger le déficit en vision intermédiaire (VI) sans pénaliser la VP, des verres progressifs ou des verres de Proximité s’imposent. Actuellement, les presbytes refusent les verres Trifocaux ou Bifocaux-VI/VP pour des raisons esthétiques et/ou de modernité.Enfin, pour des additions supérieures à 2,50D, le PR VP est inférieur à 0,40m, ce qui peut poser des problèmes posturaux en VP, en particulier lorsque la distance spontanée de lecture est supérieure ou égale à 0,40m (distance de Harmon)